-

Par LOrs Pelharó le 15 Avril 2024 à 22:15

Quasernet del Ors que voliá parlar occitan #cinc

Dins lo prefaci d’un libre que soi a legir, entitolat Flamenco queer, Hélène Marquié, una coregrafa e professora-cercaira ne dança e estudis de genre, escrich aiçò:

« La lectura d’aqueste libre ven noirir l’ipotèsi segon la quina benlèu las formas de dança las mai enquadradas per un eretatge de nòrmas e de còdis (e aquò val aitant per l’estetica que pels rapòrts socials de sèxe) son las qu’estimulan mai la creativitat en reaccion, e qu’aquela tension entre conformitat e dissidéncia es un motor poderós per las servar vivas, es a dire totjorn en evolucion. L’autre exemple a lo quin se pensa es lo del tango que, malgrat o a causa de còdis fòrça genrats, es uèi la dança sociala mai creativa d’aquel ponch de vista, ambe lo tango queer, lo tango-contacte, e tot aquò, quand valsa, quickstep o ròck’n’ròll demòran fòrça mai tradicionals. »

E las danças de balètis trads? Ont ne son la masurcà, l'escotisha, las borrèias, los rondèus o lo cercle circassian e tot aquò, sul camin per venir de danças per totes et totas e totei? me demandi.

Carnet de l'Ours qui voulait parler occitan #quatre

Dans la préface d'un livre que je suis en train de lire, intitulé Flamenco queer, Hélène Marquié, une chorégraphe et professeure-chercheuse en danse et études de genre, écrit ceci :

« La lecture de ce livre vient nourrir l’hypothèse selon laquelle ce sont peut-être les formes de danse les plus encadrées par un héritage de normes et de codes (et ceci vaut autant pour l’esthétique que pour les rapports sociaux de sexe), qui stimulent le plus la créativité en réaction, et que cette tension entre conformité et dissidence est un puissant moteur pour les garder vivantes, c'est-à-dire toujours en évolution. L’autre exemple qui vient en tête est celui du tango, qui, malgré, ou en raison de codes extrêmement genrés, est aujourd'hui la danse sociale la plus créative de ce point de vue, au travers du tango queer, du tango-contact, etc., quand valse, quickstep ou rock’n’roll demeurent bien plus traditionnels. »

Et les danses de bals trads ? Où en sont la mazurka, la scottish, les bourrées, les rondeaux ou le cercle circassien, etc., sur le chemin pour devenir des danses pour tous et toutes et toustes ? je me demande.

Télécharger « 10 Tarralha.mp3 »

Tarralha (Miquèla Bramerie)

(paraulas e discografia aicí)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Adrienne* le 14 Février 2024 à 23:04

Richard Doyle, In Fairyland - An Elfin Dance, 1870.

Le savent

ceux du monde d'en bas

que nous

les fées

dedans la grotte

vivons cachées.

Le savent

que nous

les fées

depuis toujours les observons

les écoutons

raconter à leurs enfants

de se méfier de nous

les fées.*

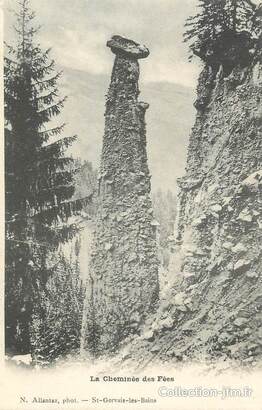

Ces quelques vers vous pouvez les lire dans un très beau et sombre roman de Violaine Bérot intitulé Comme des bêtes. Je ne vous en dirai pas plus pour ne rien dévoiler, parce qu’il faut le lire. Il fait partie de ces livres qu’on se refile : « Tu l’as lu ? Tiens, prends-le. » Je l’ai récupéré aujourd’hui dans ma boite aux lettres. Mon voisin l’y a glissé après qu’on lui a prêté il y a plusieurs mois. Avant qu’il le lise on l’avait aussi conseillé et fait lire à deux voisines dont une qui coupe le feu. Il y a plusieurs personnes qui coupent le feu au village. Mais ce n’est pas tant au feu que je veux m’intéresser ici qu’aux fées. Je me souviens d’avoir lu ce livre dans un café à Viols-le-Fort dans la région du Grand Pic Saint-Loup peu avant une rencontre à la librairie La Bestiole où je devais présenter mon travail éditorial. Une jeune personne avec qui je parlai ensuite me dit qu’elle s’intéressait aux fadas, aux fées occitanes. Cela pouvait être le début d’un post. La coïncidence était trop belle, entre une lecture faite un après-midi évoquant une grotte de fées et la rencontre d’un·e jeune queer cévenol·e rieur·euse se plaçant sous la protection des fades. L’envie d’écrire un post ne tient souvent qu’à ça, les clins d’œil entre des choses qui résonnent. Ensuite il faut étoffer un peu, couvrir la table de livres et créer arbitrairement des relations entre des bribes d’histoire. Je m’étais alors dit que ça pouvait être l’occasion d’aller visiter la grotte des Demoiselles, une des curiosités touristiques du coin. On appelle demoiselles les cheminées de fées, ces formes minérales dressées que l’on trouve dans les grottes ou dans des paysages abrupts et rocheux.

Je projetais aussi de mener l’enquête sur les lieux aux toponymes féériques, histoire de cartographier grottes, éperons, croisements de routes, dolmens, abris dont les noms évoquent les lointaines présences. Un livre lu précédemment sur les êtres fantastiques peuplant le causse du Larzac consacrait tout un chapitre aux fées, « magiciennes du gigantesque », bâtisseuses de châteaux de pierres : « ʺElles bâtissaient les châteaux… Il fallait bien qu’il y ait quelque chose. Au village des Vignes, en montant sur le causse Méjan – nous autres, nous y passions. Il y a un grand rocher, je ne sais pas vous dire l’altitude, y’a pas de terre, c’est une pointe ! Et juste là-dessus, il y a un château.ʺ Et de commenter : ʺComment faire pour aller faire ça ? Il fallait bien que quelqu’un le fasse. Le château ne s’est pas fait tout seul !ʺ »**

J’avais souligné : « Sur les Causses, les fées s’intègrent étroitement à la géographie des lieux. Elles habitent les édifices mégalithiques, hantent les abris naturels, les lieux les plus inaccessibles pour en devenir les divinités topiques. Partout présentes, images de fécondité, d’abondance, elles savent répondre aux appels des humains, jouant bien souvent le rôle de médiatrices entre la terre et le monde surnaturel. »** J’aimais cette idée de « divinités topiques » liées à des lieux dont on a l’expérience et qu’on fréquente quotidiennement. Mais comme souvent, je n’ai trouvé le temps ni d’aller à la grotte des Demoiselles, ni d’arpenter les causses avec Les Êtres de la brume et de la nuit à la main.

Il a fallu la sortie du livre de ST et le délire réactionnaire qui a accompagné la parution de la tribune contre le choix de ST comme parrain du Printemps des poète·sses pour que je ressorte mon dossier « fées ». J’ai donc passé un après-midi à lire Avec les fées afin de me faire ma propre idée sur celui présenté par certains comme « le prince des poétes » et de voir comment ST traitait de la question de la féérie. Je prenais ainsi le risque que les sujets évoqués dans ce livre me plaisent en flattant mes gouts surannés pour le romantisme anglais, mon affection pour la wonder, mon intérêt pour l’histoire de l’érudition du XIXe siècle et mon penchant certain pour la celtomanie. Le récit pouvait par ailleurs faire écho à une connaissance des lieux, des côtes de la Bretagne à l’Irlande en passant par celles du Pays de Galles et des Cornouailles anglaises, chemins et routes que j’ai moi-même suivies au cours de plusieurs voyages. J’étais prête à distinguer l’œuvre des positions politiques, l’écriture de la pensée rance, et à considérer ST comme un ennemi politique dont l’œuvre aurait été épargnée, par magie, de son contexte de production, et dont le style n’aurait pas eu le gout d’un vieux fond de sauce réac.

Je craignais qu’une attention commune aux fées – qu’on les définisse comme présences, manifestation des liens entre les humains et les lieux et la nature, patrimoine conté ou fulgurance, sentiment océanique, épiphanie – nous rassemble, comme peuvent le faire des objets troubles se rattachant à la tradition, la culture, la nature, et cela malgré nos positions diamétralement opposées dans le champ politique.

Mais il n’en fut rien. (Et ici ce texte de blog court le risque de se transformer en commentaire de texte assez scolaire.)

La première chose qui saute aux yeux à la lecture, c’est l’incroyable misanthropie et la misogynie qui se dégagent du texte. La posture du voyageur prétendument humaniste est complétement balayée par une mise en scène de soi contre le monde entier (ST sauve quelques amitiés viriles, l’armée et des écrivains trépassés). Si ST est antimoderne, on le sait il le répète à longueur de livres, et recherche la solitude, c’est certes à cause de la technologie envahissante (le terme de capitalisme n’est évidemment jamais utilisé) mais aussi parce que « les masses s’accroissent », que les hommes sont « ivres d’envie, farcis de projets, grimés de fard, fous de malheur, parfaitement aveugles », que l’urbanisation est « grouillante », le « monde immonde », les masses méchantes, la foule folle, « hideuse », sous « les coups de la multitude » « l’homme se salit de lui-même », avec « une pensée de hachoir et des réflexes de charcutier » et la vulgarité est la « seule langue universelle »***. La haine de l’autre, de la foule, emprunte aux vieilles terminologies réactionnaires pour dépeindre un corps social gonflé de bêtise et responsable de tous les maux en lieu et place des puissants dans un monde gouverné par les rapports de pouvoir. Parmi la foule décriée, les femmes sont l’objet d’un mépris confinant au dégout. Le plus souvent elles sont tout simplement absentes. Quand ST dit « homme » ce n’est pas pour utiliser un masculin neutre. Même quand il écrit « enfant », il pense en réalité « garçon » comme dans cette phrase sentant la naphtaline : « Les enfants le savent car ils ne sont pas fous. Ils aiment à se costumer. Un jour soldat, un jour pirate, le lendemain chevalier. »*** Quand malgré tout il décrit des femmes, elles sont toutes un peu ridicules, obsédées par un quotidien méprisable, s’occupant des enfants (ceux qui jouent à être soldats) avec un esprit étriqué. Au Royaume-Uni, les femmes deviennent inévitablement de « vielles anglaises » ou des « dames » fluos toujours kitch et vulgaires, c’est « la serveuse anglaise aux ongles mauves : la bonne vie blonde », ces « jeunes femmes grises et longues » aux « chants lugubres ». Et ce passage qui explique sans doute bien des choses : « Des dames à chapeau taillaient les fuchsias et me saluaient, sécateur à la main. Sourires d’où la grimace n’est jamais loin. Dans un roman d’Agatha Christie écrit par Stephen King, elles viendraient tout juste de châtrer leur voisin, de donner les testicules à bouffer au chihuahua et de dissimuler le corps dans les hortensias. »***

Quant aux fées même, on ne peut pas accuser ST de les érotiser, tout l’enjeu du livre réside – de manière un peu confuse – à dire que les fées n’en sont pas. Exit les fées des contes, des patrimoines de l’oralité, de la culture populaire. Ce qu’il désigne par ce terme, ce sont les moments épiphaniques ou l’on capture la beauté. S’il ne reprend pas à son compte l’esthétisme des sylphides victoriennes, c’est pour mieux ridiculiser les « filles-libellules », les fées qui ne seraient ni « à clochette, ni nymphe à toge ». La dryade, dit-il, « ne rehausse pas le sous-bois, ni la naïade la fontaine ». C’est que toute représentation féminisée lui fait horreur, « Cela changeait des Vénus en marbre et des Vierges italiennes », écrit-il en parlant de l’intérêt porté au roi Arthur par les romantiques du XIXe. Et, à un autre moment : « Cette après-midi, derrière le comptoir, la fée portait un legging léopard et un bourrelet piercé sous le body rose. »***

À cette misogynie, il faut ajouter une LGBTQI+phobie affirmée. En Irlande, confronté à la réalité humaine du voyage – il faut dire qu’il n’en a pas tant l’habitude, lui qui privilégie les zones sans âme qui vive -, il écrit : « Sur le trottoir, d’imposantes créatures LGBT prenaient des selfies. Cork était à la pointe de l’avènement du monde nouveau. Dehors vadrouillaient des individus très emplis d’eux-mêmes. Dedans les buveurs vidaient des verres ensemble. Dehors chacun son arc-en-ciel. Dedans la pénombre amicale. La porte de bois séparait deux géographies mentales. Choisis ton monde, camarade ! disait la taverne. »*** Avec le sens des oppositions simples qui le caractérise, il fait cohabiter dans des mondes parallèles des personnes LGBTQI+, individu·es tournant à vide sur elleux-mêmes et les buveurs chaleureux des pubs qui savent chanter et jouer de la musique contrairement au peuple arc-en-ciel. Comme si les mondes étaient étanches et que tous les pubs n’étaient pas fréquentés par une grande variété de gentes, que les queers ne jouaient pas de la musique trad et que la taverne seule possedait en Irlande le monopole du collectif.

Comme intermède musical à ce commentaire de texte dont on pressent qu’il n’est pas terminé, un morceau d’un groupe folk anglais queer que j’affectionne beaucoup.

Mais après tout, soit. ST est misanthrope, misogyne, LGBTQI+phobe, il ne s’en est jamais caché mais ce n’est pas pour ça qu’il est lu nous dit-on. Si on le lit, et de manière massive nous prouvent les chiffres des ventes, au point d’en faire non pas un prince mais un de ceux qui gagnent le mieux leur vie en France avec l’écriture, c’est parce qu’il serait un formidable écrivain voyageur. Mais sur cet aspect aussi, mes attentes ont été déçues. Dans plusieurs articles passionnants, Guillaume Thouroude et Jean-Xavier Ridon, tous deux spécialistes de littérature de voyage, insistent sur plusieurs aspects frappants de la prose tessonienne. On y trouve comme chez d’autres écrivains proches de lui « un délaissement des sciences sociales et politiques au profit d’une pensée humanitaire qui tend à simplifier les discours et les ethnies rencontrées. Paradoxalement c’est cette tendance à l’humanitaire qui permet le retour d’une forme de parole raciste »****, « les écrivains humanitaires et sportifs reprennent le flambeau du préjugé sous la couverture de la sentimentalité. »**** Plus sportif qu’humanitaire, Avec les fées se caractérise par une assez grande monotonie. Les journées se ressemblent et aux exploits succèdent les soirées où l’on fume des cigares et l’on boit de l’alcool. Privé de ce breuvage depuis son accident, le cigare remplace ainsi les nuits alcoolisées décrites presque à chaque page dans d’autres livres. Monotones les journées et sans aucune attention portée à ce qui vit. Nul intérêt pour les habitant·es, on l’a dit, ni pour leur condition, leur mode de vie, ni non plus pour la flore, la faune, oiseaux, fleurs, insectes ne sont même pas vus. Seul compte le paysage et encore celui-ci sert-il la plupart du temps de décor à une pseudo-réflexion philosophique remplie de poncifs. Le livre me tombe des mains malgré mon attachement au genre du récit de voyage dont je me suis occupée longtemps dans une vie antérieure de libraire. Et si je comprends ô combien l’intérêt de voyager un livre dans la poche pour que le périple dans l’espace se double d’un voyage littéraire, ici on ne lit que des phrases creuses, des « aphorismes pontifiants » et des maximes veillottes. Guillaume Thouroude souligne : « La presse parle du plus brillant de nos écrivains voyageurs et voit dans cet essai [il s’agit de Dans les forêts de Sibérie] une prose taillée pour elle car largement composée d’aphorismes, de formules, de slogans et de phrases-choc. »****

Quant aux livres emportés dans le voyage, nulle surprise, ils sont là pour apporter un vernis et il fait un « usage cosmétique de la philosophie » : « l’écrivain voyageur, en l’espèce, se sert d’une culture générale qui rappelle au public des souvenirs ayant pour but d’apporter une légitimité culturelle à des productions ou à des actions médiatiques. »*****

Le voyage de ST est ainsi entièrement composé de vernis culturel, de maximes politiques et d’exploits sportifs. On ne peut par ailleurs que relever cette fascination viriliste pour l’exploit, l’effort, le risque. Le livre est consacré à une philosophie de promontoire qui emprunte certes au romantisme mais aussi à une approche masculiniste du monde. Bouleverse l’écrivain ce qui se dresse, l’éloge phallique de la verticalité est à peine voilé. Les menhirs, les Stacks en Ecosse sur lesquels il grimpe, les clochers d’église, voilà l’alpha et l’oméga du paysage selon ST. En haut des éperons rocheux et des falaises, sous couvert d’histoire des Celtes, il propose une réflexion raciste de la frontière et de l’horizon : « La côte bretonne recelait des dizaines de ces barricades ou l’homme avait jadis consolidé l’œuvre de la nature. C’était aux âges des armes blanches. Le bronze alors cédait au fer. La vie répondait à trois nobles impératifs : 1) Savoir qui venait, 2) Pouvoir s’en garder, 3) Choisir ses hôtes. »*** Qui peut imaginer à la lecture de ce manifeste que ST ne pense pas au présent ? Qui ne sent pas que dans le « choix des hôtes » attribué aux anciennes populations celtes il est en réalité fait référence à la politique migratoire ? D’autant que plus loin et comme dans d’autres livres il écrit : « Plus à l’est encore l’Islam, géographie du danger. »*** Il faut être dans le déni pour affirmer que ST est « apolitique ».

Un étrange passage illustre la relation de compagnonnage qu’entretient l’écrivain avec l’armée. Dans la presqu’ile de Crozon et alors que l’unité dépend de la DGSE, ST et ses camarades de voilier sont invités par le CPEOM, le centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes, à venir manger et discuter avec les plongeurs de combat – ceux-là même qui ont coulé le Rainbow Warrior et dont l’unité avait été dissoute avant d’être reconstituée – alors que l’unité œuvre dans le plus grand secret : « Le chef de corps m’avait invité à sa table. Les agents portaient pseudonyme. J, Jef, Jim, ces bons camarades. On fit des discours où il était question de l’audace et du génie amphibie. […] C’était la technique des nageurs de combat : ils sortaient de l’onde, faisaient leur office et reprenaient la mer en essuyant leur lame sur leur manche. »*** L’admiration de ST pour les techniques de ces hommes de l’ombre est sans faille, la fascination consternante : « Jaillis du néant et retournés à lui, ces hommes pratiquaient l’art féérique : ne pas s’annoncer, savoir disparaitre, oublier ce qui a été vécu. Mon colonel, les fées sont des vôtres : on ne les attend pas, elles sont là. On les devine, elles ne sont plus. La fée, ce nageur de combat à couettes. Il m’offrit l’insigne du centre, frappé du Memento semper audere, souviens-toi de toujours oser. »***

Cette proximité avec l’armée est loin d’être récente, de longue date ST accompagne des unités un peu partout dans le monde comme il le fit avec la Légion étrangère en Guyane. Lors d’une invitation à l’École militaire, visible en ligne, il décrit les vertus de l’engagement que sont pour lui, « l’opiniâtreté, la beauté des principes qu’on se choisit, une certaine forme d’anticonformisme qui parfois peut ressembler à de la folie, une certaine acceptation de l’impopularité de la décision que l’on prend et dans tous les cas une envie de se dépasser ».

Cette fidélité à l’armée et aux valeurs martiales va de pair chez ST avec un positionnement royaliste. Là encore, difficile d’en nier la portée politique. Avec les fées est en réalité tendu vers cet horizon. La légende arthurienne lui permet d’écrire des pages entières sur le désir de royauté. La mort de la reine d’Angleterre au moment du retour de ST en France lui donne l’occasion de pages profondément antidémocratiques :

« La tristesse expliquait le mythe arthurien. Etranglé de peine, au bord du paysage mort, on attendait le retour du roi. Un jour, Arthur se réveillerait. Le règne reprendrait. Les ronces reculeraient. Alors le royaume endormi s’ébrouerait dans la joie. »***

« Bien des français contemplant les fastes royaux et l’adhésion de tous à la splendeur d’un seul se diraient : qu’avons-nous fait ? »***

« Bien sûr quelques ricaneurs ricanèrent. Le faste les agressait comme le soleil cloue le cloporte. »***

« Le principe monarchique élève au-dessus de lui-même celui à qui échoit la couronne. Le roi rassemble les hommes. Et les hommes sont heureux de confier à un autre qu’eux-mêmes le soin d’être plus grand que tous. Le roi n’est pas un être. C’est un principe. »***

« Le sacre constitue une opération d’alchimie. »***

« Ruisselant d’eau de mer, les doigts gonflés, rincé de pluie, […] on finit par développer la fibre monarchiste, on se sent des tendresses pour les souverains perdus. Au nom de l’égalité, les français s’étaient condamnés à ne pas connaitre de vibration commune. Soulagés que rien ne nous soit supérieur, nous nous satisfaisions que tout nous soit semblable. »***

Le récit de voyage à la ST est l’inverse des récits des écrivains des Lumières qui se servaient des regards extérieurs pour critiquer la société monarchique. Avec les fées est lui un livre nostalgique de la royauté, prônant la restauration comme avenir politique. Lors de son intervention à l’École militaire, à une question posée par un jeune militaire sur Jean Raspail et sur les Patagons, sorte de « confrérie » créée par l’écrivain de droite, il évoque le livre de ce dernier Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, en disant qu’il s’agit d’ « un très beau livre sur l’idée du corps du roi, de la légitimité royale qui n’a besoin que du rêve pour s’enraciner, le jeu patagon, le jeu du roi, c’est une petite citadelle que nous conservons, elle existe dans nos cœurs ou nous pouvons refuser tout ce qui nous impose de laideur, de stupidité, de modernité, de technique, de rapidité, de soumission aux forces de la machine, de la facilité, de la vulgarité, ça a donné une espèce d’école, de confrérie, une espèce de franc-maçonnerie mais sans le caractère intéressé de cette société secrète mais c’était une espèce de rivière souterraine, une fraternité d’hommes à qui la modernité faisait de la peine, j’étais patagon, je le lisais beaucoup. » Être Patagon comme le sont certains catholiques de droite extrême, des royalistes, des militaires souvent, c’est conserver en soi l’attachement à l’œuvre de Jean Raspail, la fascination de l’héraldique et des valeurs royalistes, l’islamophobie chevillée au corps. En fils spirituel de Raspail, ST veut avec ce livre jouer au jeu du roi à sa manière – ce jeu défini par Raspail consiste à lever les couleurs du royaume imaginaire de Patagonie comme signe d’appartenance à son univers de valeur - et propose en contrebande, sous couvert de rapport poétique au monde, une vision royaliste et catholique. Jean Sévillia qui n’est pas connu pour être apolitique écrivait à la mort de Raspail et à propos de cette histoire patagone : « En 1981, l’écrivain s’était déclaré consul général de Patagonie, ultime représentant du royaume d’Araucanie et de Patagonie, fondé en 1860 par Orélie-Antoine de Tounens, un avoué de Périgueux dont deux de ses romans avait révélé l’authentique aventure. Jean accordait la nationalité patagone à des amis qui, comme lui, chérissaient le panache et les gants blancs, la chevalerie et l’Église d’autrefois, la courtoisie et la galanterie, la mer et la brume, l’élégance des duffle-coats britanniques et des vestes autrichiennes, le tabac blond et les vieux whiskies, et surtout les légendes sans lesquelles un pays meurt de froid. Il nous manquera. »

On retrouve les mêmes valeurs dans ce passage d’Avec les fées : « Ainsi une époque exista-t-elle où la splendeur des reines, le silence des dieux, le courage des hommes et la bonté des bêtes fondaient la société. Oui ! le monde fut un jour conduit par un principe darwinien hérité de la Grèce antique et très oublié aujourd’hui. Ce principe disait : seules triomphent en ce moment la bonté, la beauté et la force. Dans le tournoi, la plus belle revient au plus vaillant. »***

Je terminerai cette analyse de texte par l’évocation du catholicisme chez ST. On pourrait être surpris·e que l’écrivain ait choisi les fées, présences féminines liées au paganisme, au monde des contes et à la culture populaire, pour finalement mieux illustrer son engagement catholique (de droite-droite). L’opération pourrait paraitre habile mais quelques passages révèlent une conception encore une fois réactionnaire de l’histoire : « La fée avait certes reculé devant la croix. Mais son retrait exprimait autre chose qu’un remplacement. C’était peut-être une trajectoire profonde. Elle menait de l’élémentaire au complexe, du mythologique au religieux, de l’unité à la trinité. La révélation chrétienne aurait alors constitué l’application au divin des progrès de la pensée. Le menhir disait : ʺJe suis là, le seul debout, pur autel du grand tout.ʺ Le calvaire répondait : ʺNous sommes trois qui ne faisons qu’un.ʺ »*** Cette lecture fleure bon le XIXe siécle quand on pensait le progrès comme une progression allant des formes archaïques de la pensée vers l’avènement des monothéismes – ici seulement chrétien évidemment - couronnant l’histoire de l’humanité et remplaçant le paganisme primitif par les lumières du catholicisme. (L’étrangeté du raisonnement cependant est de voir le paganisme comme le règne du « un », alors que le catholicisme serait l’avènement de la trinité mais je laisse ces réflexions aux spécialistes des religions dont je ne suis pas.) ST ressort des placards le « christianisme celtique » de Renan et dévide le fil d’un christianisme meilleur conservateur du paganisme. Aucune surprise donc à trouver dans la nécrologie de Raspail parue dans la revue Éléments ces quelques phrases rappelant les liens qui ont uni les païens style Nouvelle Droite et le vieux christianisme royaliste de Raspail : « Une amitié qui a traversé les générations. En cinquante ans, l’écrivain baroudeur a suivi toutes nos aventures. Toujours sous le signe du whisky et de l’humour ! Comme un rituel, à chaque fois lorsqu’il nous ouvrait la porte de son appartement pour un entretien ou une invitation, il nous apostrophait avec un clin d’œil : ʺAlors, Éléments, vous en êtes où du paganisme ? Parce que moi ma religion est faite. Je suis un pagano-chrétien. Le catholicisme, on n’a rien trouvé de mieux pour conserver le meilleur du paganisme, non ?ʺ » C’est exactement la thèse développée dans le dernier livre de ST…

Des fées, à la fin de la lecture il ne reste plus grand-chose, on leur a enlevé les ailes, les pauvres ont été tour à tour comparées à des plongeurs de combat, christianisées de force, moquées comme des poupées kitch et vulgaires. De toute façon pour l’écrivain, il ne peut rien sortir de bon de ces présences féminisées, l’objet du livre est ailleurs, si beauté il y a c’est au final celle du corps du roi, de la royauté alchimique, du christianisme en majesté incorporant un prétendu sens celtique de la frontière, de l’exploit viril et militaire, du promontoire et de la verticalité comme symboles du rapport au monde.

On pourrait considérer que les fées ne sont pas des êtres si politiques qu’il faudrait se lancer dans une opération de récupération. On pourrait se dire qu’ayant représenté une féminité stéréotypée et érotisée elles ne mériteraient pas que l’on se batte pour elle. Ce serait d’une part négliger tout un pan de la culture populaire et des campagnes ainsi que mépriser les plaisirs liés à la lecture du Cabinet des fées et autres écrits féériques.

Richard Doyle, In Fairyland, 1870.

Je crois au contraire, comme d’autres qui ne veulent pas renoncer à celleux qui ont peuplé leur imaginaire, qu’il ne faut pas les laisser entre les pattes de ST et des païens de la Nouvelle Droite. Il existe une philosophie proprement inverse à celle du promontoire, c’est celle des sous-bois, des landes, des arrière-pays. Pour se mettre à l’écoute d’une philosophie de la beauté des talus et des bas-côtés, préférons aux écrits de ST le livre d’Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant. S’intéressant aux femmes naturalistes du XIXe siècle en Angleterre, elle met en lumière le recours aux faeries par celles qui ont appris à voir le monde autour d’elles malgré leur assignation de genre, leur assignation au domestique, leur éviction des sphères scientifiques. L’hypothèse formulée par Mengual est la suivante :

« Les fairies jouent dans l’histoire naturelle un rôle insoupçonné : ce sont des personnages épistémologiques de premier plan. Elles ne sont pas là comme motif de séduction enfantine ou comme incarnation d’un charme perdu du monde, mais jouent un rôle à l’opposé : loin d’entériner le désenchantement du monde, elles contribuent à restituer le monde vivant comme peuplé, habité, animé par des puissances réelles. »******

« Convoquer le motif des fées, c’est une manière de pouvoir bien parler du monde vivant, de pouvoir lui faire justice dans ses processus et ses effets – et de tisser une relation plus ajustée à sa nature même, de l’ordre de la gratitude et du wonder. »******

« C’est bien parce qu’elles reconnaissent les vivants comme des fairies, comme ces parents paradoxaux, simultanément proches et radicalement différents que les vivants sont nommés wonder. Mais c’est aussi pour cela qu’elles éprouvent un sentiment de wonder qu’elles ont le sentiment de prodige : parce qu’elles éprouvent la même forme du sentiment que celui qui est éprouvé devant un phénomène surnaturel, merveilleux. »******

S’il ne s’agit pas non plus pour Estelle Zhong Mengual de croire ou non aux présences du petit peuple, il s’agit cependant de montrer que convoquer leur présence peut permettre de mieux comprendre les phénomènes naturels qui nous entourent en valorisant l’émerveillement comme rapport au monde. Cette approche par le minuscule et les fougères des sous-bois est l’inverse d’une approche misogyne, elle invite à s’émerveiller non pas à partir d’une falaise abrupte ou d’un pic accessible seulement avec l’usage de cordes, de crampons et d’efforts physiques mais à partir d’un monde hospitalier, visible par toustes où la beauté du très proche et la radicalité du vivant sont à portée de main.

La radicalité des fées, c’est aussi ce que revendiquent une partie des personnes LGBTQI+. Les fées, les elfes et autres êtres imaginaires et fabuleux sont des passeur·euses de monde. Le mouvement des Radical Faeries qui prend naissance dans les années 1960 permet de mettre en critique les masculinités hégémoniques et rend poreuses les frontières entre les genres.

« Parasol », photo by Keri Pickett, 2004.

Si ce post déjà bien trop long n’est pas le lieu d’un exposé sur les fées radicales (je vous renvoie pour ça aux articles existants et au livre de Cy Lecerf Maulpoix), je voudrais terminer avec un extrait d’un texte publié par Camille Desombre dans la revue Sabir où est mise en scène une fée pédé saboteuse d’antenne 7G :

« — Crjsjscr… Équipe 2, RAS…

Entrecoupée de grésillements, la voix sortant de son talkie-walkie, réglé au volume le plus bas, la sort de sa rêverie. Artémis relève la tête et jette un regard alentour. La nuit est nuageuse, à l’œil nu on n’y voit pas grand-chose, elle attrape ses jumelles à vision nocturne. Rien à signaler. Le matos pour cette mission a été fourni par des gouines du Sud de la France qui stockent plein d’objets de ce type dans les granges de leurs terres. Derrière les murs de la ferme de permaculture que viennent visiter les citadins le weekend, des trésors s’échangent. Les fées ont des stocks d’hormones pour les camarades trans en rupture. Les trocs ont lieu sur une aire d’autoroute près de Montélimar. Ces derniers temps, ça devient plus dur à trouver pour qui vit en dehors des grandes villes. Comme les antirétroviraux. Artémis en sait quelque chose. »*******

J’avoue pour ma part que c’est comme ça que j’imagine les fées, non pas celtiques, servant la soupe à la monarchie et au christianisme mais libres, politiques, rendant floues les frontières de genre, nous permettant de percevoir la beauté autour de nous, sabotant ce qui nous détruit, gardiennes des mystères et des mondes liminaires, possédant des pouvoirs magiques qui relient au monde naturel, ouvreuses d’imaginaire. En s’inspirant des recueils féériques et des collectes folkloristes du passé, il y a de nouveaux contes de fé·es à créer aujourd’hui, queers, décoloniaux, écologistes, anticapitalistes.

Et prends garde ST car nous pourrions inventer avec les fées un autre jeu que celui du roi, un jeu des fées où il ne s’agirait pas de brandir des étendards royaux mais de lutter avec les forces du vivant, de désarmer les piètres chevaliers de la réaction, de créer des refuges et des sanctuaires pour toustes, de mener des bals trads queers et carnavalesques.

Entre nous, pas d’oriflamme patagon pour nous reconnaitre mais des petits sécateurs argentés autour du cou.

* Violaine Bérot, Comme des bêtes, Libretto, 2022 (2021).

** Anny Bloch, Jacques Frayssenge, Les Êtres de la brume et de la nuit. Peurs, revenants, loup-garous et sorcières d'hier et d'aujourd'hui, Les éditions de Paris, 1994.

*** Sylvain Tesson, Avec les fées, Équateurs, 2024.

**** Guillaume Thouroude, « Sylvain Tesson et les écritures du voyage réactionnaires », La Pluralité des mondes. Le récit de voyage de 1945 à nos jours, PUPS, 2017.

***** Guillaume Thouroude, « La philosophie dans la littérature de voyage : Sylvain Tesson, Antonin Potoski et Bruce Bégout », in Liouba Bischoff (dir.), Voyager en philosophie de Friedrich Nietzsche à Bruce Bégout, Kimé, 2021.

****** Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Actes Sud, 2021.

******* Camille Desombre, « Feux follets », in Sabir, n°5, 2023.

3 commentaires

3 commentaires

-

Par Adrienne* le 25 Août 2023 à 14:20

La scène se déroule dans les Corbières. Une estrade est placée dans la cour d’une abbaye face à un paysage de collines à la végétation méditerranéenne. C’est la fin de l’après-midi, il fait chaud et le vent souffle depuis plusieurs jours. L’anthropologue Nastassja Martin porte une robe blanche, elle lit le texte de sa conférence qui évoque son terrain en cours en Patagonie et se questionne sur les modes de relation aux éléments des populations aux côtés desquelles elle enquête. Vent, montagne, rivière, orage sont ici convoqués pour donner toujours plus d’épaisseur à nos liens au « vivant ».

Danielle Dixe, jardin expérimental à Lagrasse (Aude), 1985-2008.

La discussion se poursuit ensuite avec un couple de connaissances croisées là par hasard. P. parle d’un autre anthropologue, Robert Jaulin, avec lequel il a construit il y a des années une pirogue quand il suivait ses cours à Jussieu. Je me souviens d’un passage de la biographie de Lévi-Strauss lue récemment où il est fait mention de l’enseignement de Jaulin : « L’idée est de produire une ethnologie décolonisée, non en visant une description juste des choses mais en mettant son savoir à la disposition de la lutte indigène. À Jussieu les cours ne ressemblent pas aux érudites assemblées du LAS : les étudiants font des travaux pratiques autant que théoriques. Sous la direction de Jaulin, ils apprennent à tisser ou à construire une hutte, à fabriquer de la poterie, etc. »* D. quant à elle me raconte qu’elle avait souhaité à la fin des années 1970 faire des études d’ethnologie, mais qu’en tant que femme elle manquait de modèles pour imaginer partir seule faire du terrain. Cette réflexion me fait penser cette fois-ci à une conférence donnée par Martine Segalen sur l’entrée des femmes sur le terrain.

Nous étions venu·es écouter l’écrivaine Marie-Hélène Lafon lire des textes sur la paysannerie et sur « l’agriculture comme écriture »** et nous nous retrouvions, encore une fois cet été, à croiser les routes d’anthropologues d’aujourd’hui et d’hier. À peine arrivé·es dans les Cévennes début juillet, la première soirée avait donné le ton. M., notre voisine, accueillait des amies pour une résidence de fond de jardin. Les deux femmes s’étaient retrouvées dans une partie de la maison inhabitée, sorte de maset/atelier vide dans lequel elles avaient imaginé et construit au fil des jours une installation inspirée par deux lectures : Une brève histoire des lignes de Tim Ingold et Sagesse des lianes de Dénètem Touam Bona.

L’été s’annonçait tel une pelote de laine prête à se dévider. Il suffisait de tirer sur un fil et de faire des nœuds au paysage. Non pas pour tracer des lignes mais pour constituer un entrelacs de passé/présent, d’ici/ailleurs. Les semaines suivantes nous avons rencontré pêle-mêle A., anthropologue spécialiste des carnavals au Brésil, C. qui a participé à la RCP (recherche coopérative sur programme) 323 en pays de Sault dans les années 1970, S. qui travaille notamment sur les femmes anthropologues états-uniennes, et L. dont le terrain – mon village - est devenu son lieu de villégiature. Nous avons aussi appris la mort d’Hélène Clastres dans la Vallée française et le dépôt à venir de ses archives à l’Imec.

Parallèlement à mon travail éditorial, j’ai essayé de continuer des lectures désordonnées commencées au printemps sur l’histoire de l’anthropologie et des laboratoires de recherche, sur les femmes anthropologues dans les années 1970, sur le parcours d’Yvonne Verdier, et tenté de creuser le sillon d’une réflexion inframince et sans véritable problématique sur les liens entre Cévennes et ethnologues.

Je ne sais pas réellement ce qui me pousse à fouiller une question si malingre. Un double récit dramatique est sans doute au point de départ de ma curiosité. La mort de Pierre Clastres en 1977 sur une route cévenole, celle d’Yvonne Verdier et de son mari en 1989 sur une autre route de la même vallée. Il y a dans le passé des faits qui éveillent quelque chose en vous et dont on ne parvient plus, une fois faite leur découverte, à se dépêtrer. Des évènements qui relèvent de l’énigme et du motif et que je n’ai de cesse d’interroger, y revenant comme sur le lieu d’un crime. Le plus souvent l’origine de l’excitation intellectuelle est un endroit où se croisent des destins et trajectoires, une pelote enchevêtrée faite de passages successifs, un habitat constitué de traces, de présences, de fantômes. Une maison, un hameau, un village, une vallée, une région à partir desquelles je tente de reconstituer avec minutie et forces détails – j’aime les détails, la couleur d’une robe, le chemin emprunté, la correspondance échangée qui en a gardé la trace - l’influence sur une époque. Une sociohistoire des lieux qui font présence, qui produisent des récits, de la pensée, des aventures un rien picaresques. À ce titre, le village des Corbières par où j’ai commencé ce post pourrait être paradigmatique de cette histoire lieu/nœud saturé de passages. Une maison « Verdier » dans un village, « Lagrasse », où se rendent et se croisent des « ancien·nes » de la Gauche prolétarienne (GP) qui finissent par créer une maison d’édition puis un festival existant depuis près de trente ans où se mêlent des auteur·ices, où se lisent des textes et où se donnent des conférences, où s’élabore une forme de pensée commune, d’expérience de la pensée en villégiature, histoire de voir ce que l’été, l’eau, les pierres, les jardins font à celleux qui fabriquent des écrits, de la littérature, de la philosophie…

Mais je suis plus familière des Cévennes - où d’autres ancien·nes maoïstes avaient aussi leurs habitudes - et le fil que je tente de tirer pour le moment est celui qui lie deux générations d’anthropologues ayant, au moins pendant les vacances, élu foyer dans le massif.

Première génération

À partir de la fin des années 1920 et surtout dans les années 1930 se rencontrent dans les Cévennes quelques personnalités du petit monde des « années folles de l’ethnographie*** ». Des chassés-croisés ont lieu plus ou moins dans une même vallée, près du Vigan, non loin de Valleraugue. C’est par exemple dans cet endroit qu’à pu croitre, alors qu’il sort juste de l’adolescence, la passion de Lévi-Strauss pour la géologie :

« En effet, à la fin des années 1920, ses parents, bien que désargentés, ont pu acquérir une ancienne magnanerie où la famille a campé pendant des années. Celle-ci, située près de Valleraugue, au hameau dit Camcabra, se trouve dans un pays largement désert, qui permettra aux parents d’y trouver refuge pendant la guerre ; plus tard dans les années 1950 et avant l’invasion post-soixante-huitarde, les Cévennes se modernisent, des routes se construisent et, pour Lévi-Strauss, c’en est fini de ce pays dont le vide d’hommes et la nature grandiose ont imprimé une marque indélébile dans son propre paysage mental : il y a entrepris de longues excursions avec cartes, tente de camping, ascension du mont Aigoual la nuit – une des épreuves à laquelle il soumit chacune de ses femmes -, promenades rêveuses dans la temporalité géologique ou suivi assidu de la ligne de contact entre deux couches du causse languedocien. Pour Lévi-Strauss, le dépliement progressif du désordre d’un paysage vers l’ordre d’une histoire longue est véritablement le canon de ce que connaitre veut dire : quête, à travers les éboulements, les broussailles, les fractures, d’un “maitre sens”, d’un “sens auguste”, qui tout à coup illumine les imperfections de la réalité sensible dans une sorte d’extase de la compréhension […]. La montagne est décidément le décor idéal du théâtre de l’intellection chez Lévi-Strauss. Cela changera plus tard car il troquera son amour intransigeant des Cévennes pierreuses pour l’univers de la forêt, offrant les mêmes atouts pour des efforts moindres. […] La montagne est un “paysage concentré”, un paysage “debout” qui sert d’opérateur de condensation de sens, au gré de l’ascension des cols et de la descente dans les vallées encaissées : “[…] Le paysage de montagne s’unissait à moi dans une sorte de danse que j’avais le sentiment de conduire d’autant plus librement que j’avais mieux réussi à pénétrer les grandes vérités qui l’inspiraient.” »*

Valleraugue, et les vallées autour, se trouvent être le fief d’une famille protestante, bourgeoise et industrieuse aux nombreuses ramifications, les Teissier du Cros, dont un des ancêtres, Louis-Pierre, a créé une entreprise de filature et de moulinage à la fin du XVIIIe siècle, a fait fortune et envoyé ses fils en pensionnat à Paris. S’en est suivi l’achat de nombreuses propriétés et le passage obligé des jeunes hommes de la famille par Polytechnique et autres grandes écoles. Une des filles de la famille, Germaine, née en 1903, à qui il n’est pas promis un même destin que celui de ses frères et cousins, rencontrera Georges-Henri Rivière dans les années 1930 alors que celui-ci est en train de devenir une personnalité incontournable de l’ethnologie et commence à inventer de nouveaux types de dispositifs muséaux. Leur rencontre se fait certainement sur les bancs de l’école du Louvre où se retrouvent de nombreuses jeunes femmes de bonne famille désirant ne pas rester assignées aux tâches dévolues aux bourgeoises et femmes de l’aristocratie. Passée comme d’autres par l’institut d’ethnologie où exerce Marcel Mauss, Germaine Dieterlen devient africaniste et accueille à Valleraugue Marcel Griaule et sa famille. Une de ses cousines par alliance, Janet Teissier du Cros, donnera dans un écrit sur la guerre un aperçu de cette « pépinière d’ethnologie » qui servira de lieu de refuge aux parents de Lévi-Strauss, et à Lévi-Strauss lui-même avec Dina son ex-femme avant qu’il parte aux États-Unis. L’historien des Cévennes Patrick Cabanel écrit dans une préface du livre de Janet Teissier du Cros : « Elle a fait le même choix que toute une bonne société intellectuelle ou même artiste, ici à peu près exclusivement protestante, sauf une minorité juive, et qui prolonge, dans des maisons achetées au cours des années 1920 ou 1930, une villégiature estivale. Un “été” appelé à durer des années entières, mais pour lequel ces couples et plus souvent ces femmes et enfants sont plutôt bien parés, puisqu’ils possèdent des maisons, certains revenus, et ont pu nouer avant la guerre d’utiles relations avec la société locale. Ce repli des bonnes familles, à compter de la fin de l’été 1939, ramène à Valleraugue et sa proche région les Teissier du Cros, les Dieterlen, les Chazel et les Nick (deux familles pastorales, la seconde, basée dans la région de Lille, comprenant des résistants et des Justes), les Bargeton, les de Billy, les Sarrut, les Marcellin Pellet, les Petit-Dutaillis, les Cahen, les Lévi-Strauss (les parents de Claude, qui émigre bientôt aux États-Unis et dont Janet s’efforce de bruler puis de cacher des livres politiquement compromettants) : autant de noms qui, à des titres divers, comptent dans l’histoire contemporaine. Et parce que Germaine Dieterlen avait travaillé auprès du grand ethnologue Marcel Griaule, Valleraugue accueille un temps ce dernier avec sa famille mais aussi ses élèves Solange de Ganay ou Jean-Paul Lebeuf. »****

Dans son ouvrage sur les Juif·ves réfugié·es dans les Cévennes, Patrick Cabanel donne d’autres détails issus tout à la fois du livre de Janet et de la correspondance que Lévi-Strauss a entretenu avec ses parents :

« C’est au cours de l’été 1943 que les Lévi-Strauss lui parlent avec inquiétude d’une partie de la bibliothèque que leur fils leur a confiée, et qui contient nombre d’ouvrages marxistes, qui datent sans doute de son diplôme d’études supérieures, soutenu en 1930 sur “Les postulats de la théorie du matérialisme historique principalement chez Karl Marx”, et de son militantisme au sein des étudiants socialistes. Obligeante, Janet les charrie sur une brouette jusqu’à sa maison ; puis, lorsque s’installe chez elle une amie hollandaise communiste, May Kalf, qui a quitté clandestinement Paris et trouve ces ouvrages bien compromettants, Janet remplit deux cabas d’œuvres reliées de Marx, Lénine et Engels et va disséminer les livres dans les bibliothèques vitrées d’Ernest Teissier du Cros, à Valleraugue ; elle tente de bruler les autres titres (les Lévi-Strauss l’y avaient autorisée) mais échoue, et finit par les jeter dans l’Hérault… »*****

Une autre cousine par alliance de Germaine Dietelen, Odette Teissier du Cros, un peu plus jeune que la première et passée par les mêmes institutions, École du Louvre, Musée d’ethnologie du Trocadéro, Musée de l’homme, travaillant aux côtés de Georges-Henri Rivière, fondera quant à elle le Musée cévenol du Vigan selon les préceptes muséologiques en vigueur au temps de l’émergence des « écomusées ». Aujourd’hui encore on peut visiter des salles pleines de charme, restées dans leur jus depuis les années 1960.

Lieu de formation et d’efforts au contact avec la « nature » pour un Lévi-Strauss en itinérance entre Brésil et États-Unis, espace de refuge pendant la guerre, lieu de villégiature d’une bourgeoisie dont les femmes s’émancipent en trouvant place au sein d’un champ disciplinaire en pleine institutionnalisation, terrain de collectage dans l’esprit du Musée des arts et traditions populaires, les Cévennes sont tout ça à la fois en même temps qu’un lieu de sociabilité estival, de repos et de retrouvailles familiales et amicales entre des terrains plus lointains.

Deuxième génération

Dans un avant-propos au livre de Janet Teissier du Cros, l’anthropologue Claudine Vassas, dont la famille est originaire du causse de Blandas, vivant elle aussi dans les Cévennes, écrit : « Le succès rencontré en Grande-Bretagne par le livre permet aussi de comprendre la place occupée aujourd’hui par ce village, par cette vallée cévenole dans le cœur de personnes et de familles juives, anglaises, belges, écossaises venues depuis s’y installer à demeure, comme il permet de comprendre l’attrait qu’il a exercé sur des ethnologues français de renom (Yvonne Verdier, Pierre et Hélène Clastres, Jean Monod, Jacques Lizot) devenus cévenols à leur tour, dans le sillage de Claude Lévi-Strauss qui continua à s’y rendre pendant près de quarante ans et garda pour ce lieu un attachement indéfectible. »****** L'hypothèse du sillage ne me convainc pas complètement. À cette époque, les années 1970, Claude Lévi-Strauss se rend, plus que dans les Cévennes, dans sa propriété bourguignonne, au château de Lignerolles qu’il a acquis en 1964 et où il tire son inspiration de la mycologie plutôt que de la géologie. C’est malgré tout de proche en proche qu’une poignée d’anthropologues étant passé·es par le Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) et l’ayant parfois quitté avec pertes et fracas se retrouvent dans une autre vallée, assez éloignée de Valleraugue, pour y passer l’été ou s’y installer après leur retour de terrains cumulés en Amérique du Sud.

Passés par le LAS, Pierre Clastres dans les années 1970 puis Jacques Lizot et Jean Monot dans les années 1980, tous américanistes, s’installent ainsi en ordre dispersé en Vallée française :

« Aimantés par le charisme de Robert Jaulin, Jean Monod mais aussi Jacques Lizot avec qui il séjourne au Venezuela, et enfin, Pierre Clastres forment un groupe de jeunes (et moins jeunes : Jaulin a 42 ans en 1970, Clastres 36) gens brillants, évoluant dans l’entourage de Lévi-Strauss, qui se radicalisent à la fin des années 1960 - mais presque tous dans les déserts reculés de l’Amérique indienne lorsque les pavés volent boulevard Saint-Michel : ils ratent Mai 68. Considérant l’ethnologie comme une science auxiliaire de la domination coloniale, et in fine, un agent de la destruction des populations sauvages, ces ethnologues remettent en cause de manière la plus violente non seulement leur pratique du terrain mais la discipline elle-même et ses prétentions scientifiques plus généralement. L’étanchéité mise par Claude Lévi-Strauss entre la science et la politique est dénoncée comme fictive. »*

C’est donc la fine fleur de l’anthropologie radicale de l’après-Mai qui fera le choix des Cévennes.

Ces dernières sont, à l’époque, un des territoires qui attirent ancien·nes de Mai, néos fuyant la ville et cherchant à vivre des expériences communautaires, estivalièr·es en quête d’espace sauvage pour se ressourcer. Le couple formé par Pierre et Hélène Clastres s’y installe l’été, bientôt rejoint par Yvonne Verdier et son mari mathématicien. Iels ne se retrouvent pas dans un même hameau mais dans des maisons éparpillées au fil de la vallée qui accueillent pendant les vacances d’autres ethnologues du LAS. C’est le cas par exemple d’une partie des « dames de Minot », ce groupe de femmes ethnologues travaillant « at home » comme le dit Martine Segalen pour parler notamment des terrains en ruralité menés par des européanistes enquêtant sur la fin des sociétés traditionnelles. L’époque est à la redécouverte de l’artisanat, de la fabrication du pain, de l’intérêt pour les vieux lavoirs... La vie quotidienne dans les Cévennes dans des maisons qu’il faut retaper entre en résonance avec les objets d’étude au long cours : transformation de la paysannerie et de la culture qui l’accompagnait pour Yvonne Verdier, « crépuscule » des groupes autochtones sur lesquels travaillent Lizot, Monod et Clastres et à partir desquels ils formulent critique du colonialisme et théorisation politique.

Les retrouvailles estivales loin des séminaires parisiens du LAS et du regard du maitre seront ternies par la mort de Pierre Clastres puis par celle d’Yvonne Verdier. L’été qui se clôt définitivement sur elleux n’empêchera pas celleux qui y ont trouvé un territoire d’élection d’y rester et d’y vieillir aux côtés de leurs fantômes.

Je ne peux aujourd’hui, en l’état de mes lectures, que fantasmer les discussions, les liens théorisés ou pas entre terrains d’ici et d’ailleurs, les tablées sous les nuits étoilées, les émotions partagées, le travail d’écriture – Yvonne Verdier travaillant sur Thomas Hardy -, les chantiers de construction, la présence des enfants, les jeunes y venant passer les vacances. Se superposent à ces images d’hier reconstruites en imagination celles plus récentes, vues au Vigan et prises par Martine Fougeron photographiant la tribu des enfants grandissant l’été dans les vasques des rivières, cette joie qui se renouvelle et accompagne le temps qui passe, construit un rapport sensuel aux souvenirs.

Martine Fougeron, 2020.

Bien d’autres anthropologues ont vécu et travaillé en Cévennes, qu’il s’agisse de Roger Bastide originaire d’Anduze, de Jean-Noël Pelen collectant le patrimoine oral de la Vallée borgne d’où sa famille est originaire, ou de Françoise Clavairolle qui a travaillé à partir de Monoblet sur le renouveau de la fabrication de la soie dans les années 1980 ou sur la lutte contre le barrage de La Borie, et d’autres encore qui y passent certainement leur été, plongent dans les mêmes rivières et fréquentent les mêmes marchés que Lévi-Strauss, Hélène Clastres ou encore Daniel Fabre et Claudine Vassas.

Il ne s’agit pas ici d’être exhaustive, juste de tirer des fils entre deux périodes et constellations représentatives de moments clés de l’histoire de l’anthropologie en les observant par les lieux de villégiature. Il s’agit juste, l’été se finissant, de conserver les traces des fantômes et des vivant·es croisé·es ces deux derniers mois. Faire acte de remémoration. Sans doute aussi se dire qu’il serait intéressant de poursuivre cette réflexion en mobilisant deux paradigmes empruntés à Daniel Fabre. À propos du « paradigme des derniers » qui inspire un récent livre d’Emmanuelle Loyer, cette dernière écrit : « Daniel Fabre, […] lui-même intimement travaillé par le thème de la disparition, a identifié le moment romantique comme celui d’une cristallisation de curiosités communes à l’ethnologie naissante et aux écrits littéraires, alors que les deux activités ne sont pas, à l’époque, complètement séparées. Entre le gout antiquaire, la pulsion pittoresque des récits de voyageurs, les réflexions sur le devenir des civilisations et les méditations sur les ruines, Fabre a reconnu un “air de famille”, des questions et des obsessions communes, celles des “fins du monde”, des crépuscules, des apocalypses lentes ou brutales - effondrements ou affaissements. Ce tropisme des mondes finissants, ce surgissement des derniers à l’époque romantique n’ont, pour Daniel Fabre, rien d’anecdotique puisqu’ils caractérisent, selon lui, le “tragique moderne” par excellence, en tout cas un pan essentiel de la sensibilité du temps et une forme de connaissance qu’il a hissée avec vigueur à la hauteur d’un véritable paradigme des sciences sociales : le “paradigme des derniers”. »******* Qu’une poignée d’ethnologues hanté·es par ce paradigme choisissent de vivre, ne serait-ce qu’une partie de l’année, entre deux terrains plus ou moins lointains, dans les Cévennes, me semble être un bel objet de réflexion. Il faudrait mieux comprendre ce qui dans les Cévennes attire celleux qui travaillent sur des mondes finissants.

Un autre concept ou programme qui n’a pas connu de postérité mériterait d’être redécouvert, celui d’ « anthropologie autochtone » ou « anthropologie de l’intérieur », « anthropologie occitane », développé par Daniel Fabre et Jacques Lacroix autour des années 1972********, postulant tout à la fois la nécessité d’une critique de l’ « anthropologie coloniale hexagonale » et la possibilité de faire anthropologie à partir des territoires marginalisés par le centralisme et le parisianisme. Inscrit dans le renouveau du mouvement occitan, ce moment théorique s’inspirant des écrits d’anthropologues des Suds ouvre à la possibilité de penser les liens entre enquêter/habiter les marges, les périphéries, la ruralité, les « traditions »…

Cet intérêt pour l’été, qu’il soit celui des militant·es, des anthropologues, des féministes s’inscrit dans une réflexion plus générale menée sur les rencontres estivales comme espace du mouvement militant de l’après-Mai. Dans une communication non publiée sur les rencontres estivales du mouvement féministe, j’écrivais ainsi à propos des « étés chauds » des années 68 :

« Si ces regroupements estivaux sont de différents types, ils ont pour

particularité d'hybrider des formes traditionnelles de militantisme (formation, université d'été, rassemblements), des pratiques contreculturelles et de néorégionalisme (festivals, concerts...) et des formes de sociabilité et de loisir (camping, naturisme, voyage, fête...). Dans l’immédiat après-Mai 68, il s'agit de maintenir un certain degré d'effervescence militante, aussi l'été sera-t-il mis à profit par les acteur·ices des mouvements de mai pour prolonger la contestation. Des étudiant·es de la Sorbonne organisent une université populaire d'été. Il s'agit que les militant·es “restent à leurs postes de combat pendant les vacances”. Au sein de cette “université critique d'été” “doit se préparer la relance prochaine de notre mouvement de mai”. La période estivale est vue comme l'occasion de faire se croiser différents types de populations mobilisées : “Libres et ouvertes, les universités seront les lieux de rencontre étudiants et travailleurs, provinciaux et étrangers, où se continueront le débat permanent et les travaux qui y ont commencé.” Mais tandis que certain·es restent à “leur poste de combat”, de nombreux·ses acteur·ices de mai et juin 68 décident au contraire d'aller expérimenter d'autres formes de vie collective dans un vaste mouvement communautaire dont la première phase se situe dans la période 1968-1972. Si plusieurs milliers de personnes décident de s'installer dans ces nombreux espaces communautaires, ces lieux accueillent surtout l'été venu un nombre important de visiteur·euses qui profitent de la situation généralement ensoleillée de ces communautés. Presque tous les groupes d’extrême gauche (maos, trotskistes ou anarchistes comme la CNT par exemple) peuvent ainsi profiter de lieux amis où il s'agit de penser à la fois la reprise du mouvement, d'expérimenter ici et maintenant une autre société, de profiter des espaces de nature et de la liberté sexuelle qui est l'une des caractéristiques d'une grande partie de ces communautés. L'AMR (Alliance marxiste révolutionnaire) va par exemple organiser pendant cinq étés des stages de formation à Gourgas dans les Cévennes, dans une maison appartenant à Félix Guattari qui sert au début des années 1970 de lieu de réunion politique et contreculturel. Il faut donc penser les étés de l’après-Mai 68 non pas comme des moments de pause du mouvement social mais comme des espaces/temps militants déterritorialisés qui permettent notamment d'offrir des lieux – souvent plus difficiles à trouver dans les villes – où peut se poursuivre la socialisation militante, qu'elle soit théorique ou culturelle, ainsi que l'approfondissement des liens interpersonnels en favorisant notamment les échanges intimes et sexuels à l’intérieur des groupes. Comme l'écrit Alexis Vrignon : “Dans la période estivale, les pratiques festives et militantes se mêlent inextricablement et offrent un point de vue original sur la dynamique politique de la seconde moitié des années 1968.”********* En effet, à partir de 1971 mais surtout après 1974, des rassemblements militants de grande ampleur, que ce soit sur le Larzac, à Creys-Malville ou à Plogoff, vont charrier des dizaines de milliers d'acteur·ices sociaux·ales chez lesquel·les ils vont entretenir “l'idée qu'au-delà des divisions des organisations et du morcellement des luttes, il existe un univers contestataire cohérent”*********. Parallèlement à cette variété de rencontres estivales à plus ou moins fortes colorations contestataires allant du rassemblement conflictuel contre l’État comme à Creys-Malville au camping sauvage appelé par le Front de libération des jeunes à Palavas-les-Flots en 1971 en passant par toutes les configurations de formations et de tourisme communautaire, la deuxième moitié des années 1970 connait un véritable mouvement concomitant de retour à la terre et de renaissance de l'artisanat qui attire bien au-delà des acteur·ices engagé·es dans le mouvement social et qui rend encore plus floues les frontières entre mouvement social, communauté de mouvement social et les pratiques de loisirs de certains groupes sociaux. L'explosion des stages artisanaux à partir de 1975 devient par exemple un véritable mouvement qui attire dans les espaces ruraux un nombre grandissant d'urbain·es en quête de contreculture, de régionalisme, de remise en cause de la société industrielle et de “technologie douce”. Les “étés chauds” des années 1970 nous invitent ainsi à ne pas séparer étude des mouvements contestataires et du mouvement contreculturel pour en souligner au contraire l'imbrication et à insister sur l'importance de la deuxième moitié des années 1970, que ce soit du point de vue de l'espace des mouvements sociaux en général ou du mouvement féministe. En effet, si l'espoir de voir la relance du mouvement de Mai s'estompe dès le début des années 1970, la seconde partie de la décennie est ainsi ponctuée de nombreux rassemblements estivaux et d'un fort dynamisme contreculturel. Ces évènements – tout comme le déplacement vers les espaces ruraux – mériteraient d'être analysés non pas seulement comme des queues de comète de Mai 68 mais comme une caractéristique des années 1975-1981. »**********Ici l’été se termine, nous allons rejoindre Paris et nous retrouver loin des jeux de lumière dans les rivières mais nous puiserons dans tout ce qui a été engrangé – sensations, émotions, lectures, rencontres, joie, enquêtes, partage… - pour affronter la rentrée et les mois suivants et chercher dans les ressources offertes par la longue fréquentation de l’eau de quoi combattre le mauvais temps et les orages à venir.

Source des citations :

* Emmanuelle Loyer, Lévi-Strauss, Flammarion, 2015.

** Nina Ferrer-Gleize, L’Agriculture comme écriture, Gwinzegal, 2023.

*** A. Delpuech, C. Laurière, C. Peltier-Caroff (dir.), Les Années folles de l’ethnographie. Trocadéro 28-37, Muséum national d’histoire naturelle, 2017.

**** Patrick Cabanel, « Préface », dans Janet Teissier du Cros, Le Chardon et le Bleuet. Une Écossaise dans la France occupée, Rouergue, 2017.

***** Patrick Cabanel, Nous devions le faire nous l’avons fait c’est tout. Cévennes l’histoire d’une terre de refuge 1940-1944, Alcide, 2018.

******Claudine Vassas, « Avant-propos », dans J. Teissier du Cros, Le Chardon et le Bleuet, op. cit.

******* Emmanuelle Loyer, L’Impitoyable Aujourd’hui, Flammarion, 2022.

******** Jean-Pierre Cavaillé, « Daniel Fabre : le moment de l’anthropologie autochtone occitane », exposé présenté au colloque « Daniel Fabre, arpenteur d’écarts », Toulouse, février 2017.

********* Alexis Vrignon, « L'été sera chaud. Les rassemblements militants dans les années soixante-dix », La Vie des idées, juillet 2011.

********** Isabelle Cambourakis, « Le rôle des rencontres estivales du mouvement féministe des années 1970 dans la création de “communautés émotionnelles” », exposé présenté au séminaire « Genre, féminisme et mobilisations collectives », EHESS Paris, février 2018.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Adrienne* le 4 Juin 2023 à 09:30

Melancholia (film de Lars von Trier, 2011)

Printemps. Nous profitons d’une invitation à Brive-la-Gaillarde, où je dois parler de mon travail éditorial, pour passer le weekend sur la Montagne limousine. L’hiver sec que nous venons de passer et qui a succédé à un été caniculaire rend prégnantes les inquiétudes sur le niveau des nappes phréatiques, nous rend sensibles à la présence/absence de l’eau. Ce qui d’ordinaire participe du paysage – des lits de rivière asséchés, le feuilleté des rives, la prolifération des rus – nous interpelle désormais. Mais, durant deux jours, bottes aux pieds et kway imperméable sur le dos, nous nous baladons sous une pluie continue, arpentant une terre imbibée et spongieuse. Le « château d’eau de la France » porte bien son nom, la région est tout entière parcourue de veinules plus ou moins vives. Ici les tourbières donnent au pays sa singularité.

Tourbière : « écosystème d’eau stagnante peuplé de plantes hygrophiles, caractérisé par une accumulation de matière organique morte se décomposant lentement et se transformant (avec enrichissement en carbone) pour donner de la tourbe. Une tourbière dérive d’un marécage initial où les conditions deviennent telles que la matière organique s’accumule. »

Après la tourbe et la pluie serrée nous arrivons chez nous, plus au sud, dans le village aux trois rivières. La plus étroite, celle qui se trouve à quelques mètres de chez nous, qui a débordé il y a quelques années et emporté sur son passage berges et ponts, est déjà à sec par endroits, devient souterraine avant de réapparaitre ici et là, s’écoulant lentement entre les maisons. Dans la région on attend la pluie, qui ne vient pas ou à peine. Une connaissance croisée à Toulouse me dit qu’elle revient des Pyrénées-Orientales ou il n’a pas plu depuis des mois et où la terre est sèche et s’effrite.

Un peu plus tôt dans le printemps. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ce qui nous déborde pendant le visionnage de De l’eau jaillit le feu projeté en avant-première à Melle lors du weekend organisé par Les Soulèvements de la terre et Bassines Non merci ! Bien sûr nous sommes sous le choc de l’intense répression que nous venons de subir de la part des forces de l’ordre et de l’état. À ce moment-là, dans la pénombre de la salle de cinéma, nous ne savons pas encore que deux personnes sont dans le coma, que 200 autres ont été blessées dont plusieurs grièvement. Nous ne savons que ce que nous avons vécu où prédomine encore la joie du nombre malgré les tirs incessants de grenades. Nous sommes juste là, à côté d’autres, en train de regarder un documentaire sur ce qui se joue autour des mégabassines de la région. Le documentariste, Fabien Mazzocco, connait bien le Marais poitevin et ses habitant·es, humain·es et non humain·es, sur lequel il a déjà réalisé un précédent film. Il connait bien les personnes engagé·es dans Bassines Non merci ! qui vivent dans la région depuis longtemps au rythme du marais en en pratiquant les méandres et les bras morts, observant le déclin des populations de libellules, la disparition des lentilles aquatiques. À travers le regard du réalisateur, nous saisissons la force du lien entre les habitant·es et ce pays d’eau. L’image des barques, des « pigouilles » que l’on manipule pour avancer lentement sous le couvert végétal se surimprime à celles de la veille, celles des gendarmes défendant la bassine contre des personnes armées de rien, si ce n’est de la certitude que cette bassine est la forme même de ce contre quoi on doit se battre.

En rentrant de Sainte-Soline, sur la route, je me souviens d’avoir évoqué avec un ami, pendant la marche en plein champ, le concept d’hydroféminisme, nous en avons ri d’ailleurs. Le féminisme comme mouvement social et théorique a cette capacité à s’accoler des préfixes qui souvent prêtent au ricanement. Mais les mots ainsi constitués peuvent aussi être des prises pour penser. En rentrant je me demande si l’on peut réinventer un rapport à l’eau à partir du féminisme, si cela peut être fertile.

Eau, féminin, féminisme

Ce post n’est que bribes et coutures hasardeuses entre références éparses. Rien d’autre. C’est le mois de mai dans les Cévennes Il pleut un peu, le ciel est gris et il fait frais mais les rivières ont toujours cet air étriqué. Sur la table du bureau constitué d’une grande planche et de tréteaux blancs s’amoncellent livres et notes : un ouvrage sur le soin dans la Montagne limousine, le livre de Bachelard sur l’eau et les rêves, les textes sur l’hydroféminisme d’Astrida Neimanis, Sophie Lewis et Miru Kim, le bel article d’Elvina Le Poul sur les rivières dans l’œuvre de Jean-Christophe Bailly… Dans un document word ouvert pour écrire ce texte de blog, je copie-colle une série d’images tirées de films et séries représentant Elizabeth Siddal posant pour l’Ophélie de John Everett Millais. Une vrombissante abeille sauvage se cogne à ma vitre pendant qu’un oiseau assez gros, il me semble, fait un piqué dans l’angle gauche de la fenêtre.

De l’eau et du féminin, il faut déjà dire sans doute, qu’en occident, dans l’art et la littérature, ils ont souvent été associés – par des écrivains et artistes hommes, cela va sans dire. Dans le livre de Bachelard qui veut analyser « l’essence même de la pensée des eaux »*, le « psychisme hydrant »*, il est amplement question des corps au bain des naïades, ondines et autres génies féminins des rivières et fontaines. De même qu’il consacrera un chapitre à l’eau maternante comme du lait, à l’eau des commencements, à l’eau dormante et qui berce.

Sur l’eau et les rêves, il écrit des phrases miroitantes comme l’eau claire :

« Je suis d’abord odeur de menthe, odeur de la menthe des eaux. »*

« Mais le pays natal est moins une étendue qu’une matière ; c’est un granit ou une terre, un vent ou une sécheresse, une eau ou une lumière. C’est en lui que nous matérialisons nos rêveries ; c’est par lui que notre rêve prend sa juste substance ; c’est à lui que nous demandons notre couleur fondamentale. En rêvant près de la rivière, j’ai voué mon imagination à l’eau, à l’eau verte et claire, à l’eau qui verdit les prés. Je ne puis m’asseoir près d’un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur... Il n’est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l’eau de chez nous. L’eau anonyme sait tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. »*

« C’est dans la chair, dans les organes que prennent naissance les images matérielles premières. »*

Parmi ces images matérielles premières figureraient donc celles de la féminité de l’eau. On peut sans doute pister dans la littérature et l’art ce motif persistant, sans parler des multiples images constituées autour de la maternité océanique. La mer/e est un trope dont se sont aussi emparées certaines féministes, notamment celles qui avaient un gout certain pour la métaphore, la psychanalyse ou la philosophie. C’est par exemple le cas de Luce Irigaray dans Amante marine, mais elle n’est pas la seule à filer des images océaniques au cours des années 1970.

Aux images de femmes/rivières et d’ondines ondoyantes, de mer enveloppante, s’ajoutent celles que Bachelard identifie comme appartenant au « complexe d’Ophélie »*. Il n’évoque pas l’Ophélie de Millais, mais comment ne pas en être obsédé·e ?

Ophelia (John Everett Millais, 1851-1852)

J’ai grandi avec un gout certain pour les symbolistes d’un côté et les préraphaélites de l’autre. La rencontre de ces mouvements dans l’adolescence est le terreau d’un attachement esthétique à des représentations très XIXe siècle où les femmes sont tour à tour sorcières et noyées, puissantes, troublantes et victimes de mille maux. Michelet et William Morris, Odilon Redon et Dante Rossetti. Il m’a fallu du temps pour entrevoir l’envers du décor, déconstruire les représentations et m’intéresser aux femmes évoluant dans ces milieux artistiques. Chercher les ouvrages qui analysaient le parcours de celles ayant fréquenté la fameuse « Preraphaelite Brotherhood ». Elizabeth Siddal, qui a servi de modèle à l’Ophélie, est certainement une des plus connues. La scène où elle pose dans un baquet d’eau chauffé par des bougies qui un jour se seraient éteintes, la laissant immergée dans l’eau froide pendant des heures, est systématiquement représentée dans les films britanniques sur la « Fraternité ».

Amy Manson, dans la série Desperate Romantics, 2009

Peintre elle-même et autrice d’un recueil de poèmes, sa vie parait liée au destin d’Ophélie et tout entière contenue dans ce motif fétichisé de la mort flottante.

« L’eau est le symbole profond, organique de la femme qui ne sait que pleurer ses peines et dont les yeux sont si facilement noyés de larmes. »*

« C’est l’eau rêvée dans sa vie habituelle, c’est l’eau de l’étang qui d’elle-même “s’ophélise”, qui se couvre naturellement d’êtres dormants, d’êtres qui s’abandonnent et qui flottent, d’êtres qui meurent doucement. Alors, dans la mort, il semble que les noyés flottants continuent à rêver... »*

Un autre motif, plus populaire et moins esthétisant, est celui des femmes œuvrant à proximité des fontaines dans des rituels d’immersion, d’aspersion… pour faire tomber la pluie ou pour guérir de tels maux ou de tel sort jeté. La Montagne limousine et ses multiples fontaines sont encore aujourd’hui le lieu de pratiques qui aident, comme dans ce petit film.

Les rituels anciens liés aux fontaines, où les femmes servent d’intercesseuses privilégiées, ont pu être réappropriés de manière écoféministe. C’est le cas de certains rituels proposés par Starhawk. Lors d’un passage sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2017, elle a mené un rituel d’attachement aux lieux autour d’un récipient contenant de l’eau qu’elle emmène avec elle lors de ses voyages. Elle prélève ainsi, un peu partout dans le monde, de l’eau qu’elle fait circuler, insistant sur le rôle fondamental de l’élément liquide et la nécessité de le protéger dans les guerres d’usage autour de l’eau. L’artiste, marionnettiste et poétesse Joanna Hruby, vivant à Ibiza depuis des années, convoque quant à elle dans un court film poétique la mémoire de l’eau des sources contre la DJisation capitaliste de l’île.

Je ne peux non plus m’empêcher de penser à Ana Mendieta et à son travail sur les quatre éléments.

Ana Mendieta, Creek, 1974

Il ne s’agit pas pour celles qui développent le concept d’hydroféminsme de s’inscrire dans cette histoire des représentations des liens entre femme et eau. Ni dans le courant plus matérialiste qui, depuis longtemps déjà, pense ces rapports comme des rapports d’exploitation. Dénaturaliser les femmes comme les représentations féminines de l’eau, déconstruire les stéréotypes autour de femmes « gardiennes de l’eau », étaient entre autres l’objet d’un ouvrage collectif publié en 2011 sur Eau et féminismes sous la direction de Lia Marcondes qui montrait notamment qu’une des tâches importantes des femmes dans le monde était de s’occuper de la gestion en eau des espaces domestiques.

L’approche d’Astrida Neimanis, qui a développé l’idée de l’hydroféminisme, n’envisage pas dans son livre Bodies of Water les relations femme/eau sous ce prisme. L’objectif de la théorisation de ce concept est de modifier notre rapport à l’eau à l’époque du réchauffement climatique et des guerres d’usage qui ne vont aller qu’en s’accentuant. Il s’agit avant tout de déplacer les frontières et les limites en reconnaissant notre part d’eau et en imaginant les implications de vivre avec ce « body of water » :

« Dans un sens très politique et militant, nous devons accorder plus d'attention à l'eau, aux crimes qui se produisent dans les océans - sur les vagues et en dessous -, qui sont placés hors de vue et hors de l'esprit, que ces crimes se réfèrent à la torture des conditions des migrants fuyant par la mer ou à la destruction des fonds marins par l'exploitation minière en haute mer. L'eau nous demande de prêter attention à cette planétarité offshore. Mais plus poétiquement, "penser avec l'eau" m'a aidée à comprendre que la critique des oppositions binaires n'est pas seulement philosophique ; elle est très matériellement ancrée et complique toute opposition supposée entre "nous sommes toustes pareil·les" et "nous sommes toustes différent·es". L'eau nous enseigne que nous partageons beaucoup de choses et que l'eau qui coule littéralement à travers mon corps coule d'une certaine manière aussi à travers le vôtre. Mais dans nos morphologies changeantes, nos mouvements à travers les membranes et nos transsubstantiations, l'eau est aussi en constante gestation de différence. »**

La féministe Sophie Lewis reprend aussi cette terminologie pour penser la gestationnalité en dehors du corps féminin et parle d’un concept cyborg de l’eau : « "Nous apprenons la gestationnalité à partir de l'eau", écrit Neimanis, mais nous avons un besoin urgent d'apprendre mieux. La question est : "Comment pourrions-nous, dans une dissolution partielle de notre propre subjectivité souveraine, devenir également gestationnels pour ce milieu gestationnel ?" Une réponse possible: en soutenant Water Protectors. Un esprit d'hydroféminisme écorévolutionnaire, ou de pleine maternité de substitution, anime la rébellion en direct contre les routes du pétrole brut menaçant l'intégrité des lacs comme le lac Oahe et des rivières comme le Missouri. »***

Il s’agit pour nos corps composés majoritairement d’eau, ayant baigné avant la naissance dans la même liqueur, de repenser nos liens avec l’élément aqueux dans son ensemble. Sophie Lewis convoque dans le même texte une histoire de naissance ayant eu lieu pendant la lutte menée contre la construction du Dakota Access Pipeline : « Une naissance vivante a eu lieu à Standing Rock. C'était, semble-t-il, un évènement auquel des dizaines de sages-femmes ont participé. "Notre première maison est l'eau", ont déclaré certaines de ces sages-femmes - Melissa Rose, Yuwita Win, Carolina Reyes -, répétant patiemment ce message aux journalistes et aux diffuseurs qui se pressaient autour : "L'eau est notre premier médicament." C'est sous la bannière de la "protection de l'eau" que s'est déroulée la mobilisation historique de 2016 des peuples Autochtones aux États-Unis et de leurs partisans : un blocage du Dakota Access Pipeline. S'il n'y avait qu'un seul slogan pour la révolte de masse, ce serait l'expression Lakota "Mni wiconi" : L'eau c'est la vie. »***

Cet hydroféminisme à peine évoqué ici est loin d’être le seul espace intellectuel qui renouvelle une théorie des liens à l’élément aqueux. On parle depuis quelque temps déjà en sciences humaines d’un hydrological turn.

Blue turn et écopolotique aqueuse

On peut bien sûr accueillir avec circonspection les avalanches de créations langagières et conceptuelles en provenance des champs universitaires anglophones ainsi que les injonctions proliférantes dans les domaines des nouvelles ontologies à penser avec ou comme une montagne, une méduse, un champignon… N’empêche, les déplacements de pensée opérés grâce à ces mots/concepts peuvent être fructueux. Oceanic turn, Blue Humanities, Ontologies de la mer permettent ainsi de décloisonner les représentations tournées essentiellement vers l’histoire terrestre.

Dans « Submarine Futures of the Anthropocene », l’universitaire Elizabeth DeLoughrey, spécialiste de littérature des Caraïbes, écrit : « À la suite de Gilroy et d'autres, le modèle ethniquement exclusif et hiérarchique de l'appartenance nationale pourrait être imaginativement transcendé en se tournant vers des espaces de fluidité et de créolisation. Ainsi, l'océan est devenu un espace de théorisation de la matérialité de l'histoire. »**** Elle propose le terme « ontologies de la mer » qui pourrait « caractériser le lien entre l'ascendance, l'histoire et les systèmes de savoirs non occidentaux dans l'esthétique sous-marine »****.

Navild Acosta & Fannie Sosa, Black Power Naps/Siestas Negras, installation, Miami, 2019

Emma Bigé, dans son dernier livre Mouvementements, s’appuyant sur l’analyse de l’installation Siestas Negras des chorégraphes Sosa et Niv Acosta, écrit à propos de l’ « Espace de réconciliation transtlantique » : « Tu peux t’allonger sur un grand matelas rempli d’eau et te souvenir que l’océan n’est pas seulement la mer qui a transporté les vaisseaux négriers, mais aussi une étendue qui peut te soutenir et sur laquelle tu peux te lover. […] Il s’agit ainsi de gouter ce sol trouble qu’est l’océan Atlantique, ce “gouffre-matrice”, “enceint d’autant de morts que de vivants” qui, tout en dévorant les ancêtres jetées à la mer, est devenu la matrice au sein de laquelle les cultures africaines-américaines et afro-caribéennes se sont construites. »*****